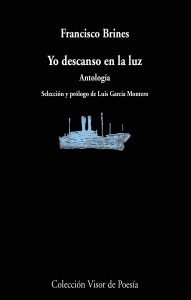

Yo descanso en la luz

LA SERENIDAD POÉTICA DE FRANCISCO BRINES

Por Luis García Montero

La obra de los buenos poetas, no se olvide, supone siempre una reivindicación de la poesía, de la utilidad personal y pública de la poesía.

El calor de los poetas acompaña las realidades frías de la historia reciente. Pero con distintos grados de hospitalidad. La conciencia de la muerte y de la nada protagoniza un pensamiento negativo. Cuando coincide con una situación de quiebra social, el diálogo final con el vacío supone en la poesía contemporánea un estado de crisis, de agitación ética y estilística. Palabras heridas, visiones desesperadas de la ciudad y de los paisajes convertidos en vertederos, sociedades que oxidan la melancolía y que pervierten incluso la dignidad de las ruinas. El paso del tiempo no sugiere entonces una huella inevitable de la vida, sino un síntoma más de la existencia marcada por la basura.

Por eso resulta muy radical la voz poética de Francisco Brines. Una descarnada conciencia de la muerte y de la finitud domina su poesía. Lo que ocurre es que esta conciencia se resuelve en serenidad, en aceptación de la vida, en aceptación vitalista de la muerte. Los que confunden la radicalidad con rupturas formales y experimentos sonoros pueden sorprenderse de que la poesía de Francisco Brines se caracterice aquí con el adjetivo radical. Pero se trata de una voz que busca por norma su raíz, su condición última, la ley de un corazón que ama la vida y asume la conciencia de sus límites, su final, su desembocadura en la nada.

En esta serenidad hay una clara aceptación de lo inevitable, un deseo de aprovechar las posibilidades de la vida. Pero hay también, y puede pasar desapercibido, un sentido de la dignidad humana que tiene que ver con una forma concreta de concebir la poesía. La voz del poeta necesita hablar ante sí misma con dignidad, necesita no caer en la desesperación íntima. Lo necesita, entre otras cosas, porque sabe que su soledad y su intimidad están habitadas. El otro, el lector, con su mirada cómplice y ajena a la vez, está presente en el hecho poético. Mantenerse sereno ante uno mismo significa un modo de respeto y de pudor ante el otro. La dignidad hace inseparables la conciencia de uno mismo y la conciencia de los otros. Igual que la poesía.

La lucidez y el vitalismo se abrazan en la serenidad ética que conforma los libros de Francisco Brines: «Amar el sueño roto de la vida / y, aunque no pudo ser, no maldecir / aquel antiguo engaño de lo eterno». El no maldecir, el mantener una dignidad clásica en la voz, significa a la vez aceptar la realidad de la vida y reconocer el amor que merecen las cosas fugaces, las cosas que nos otorgan una versión terrena de la plenitud. Aunque hayamos descubierto el carácter precario de su eternidad, nos sentimos unidos a ellas y respetamos la melancolía que provoca su naufragio en el tiempo.

En este proceso el vitalismo y la sensualidad salen reforzados. La voz poética de Francisco Brines es mediterránea, dispuesta a aprovechar la existencia con la capacidad plena del cuerpo y sus cinco sentidos. Se oye el agua, se huelen los naranjos, se recorre con las manos y los labios la piel del amor, se mira la belleza, se saborea la plenitud de la vida. Domina un vitalismo que funda lugares de plenitud: un jardín, un paisaje a la orilla del mar, un lecho, una ciudad. El lugar de la felicidad, como los paisajes infantiles de la casa familiar o los rincones de exaltación que la noche y los viajes regalan al poeta, ocupa un espacio decisivo en las evocaciones del poeta. Estos lugares fundados proponen un viaje de ida y vuelta. La sensualidad como actitud ante el presente se consolida en la evocación sensual del pasado.

El acercamiento a la muerte daña serenamente. No se da protagonismo a un agónico pavor ante la desaparición, no se permite un alma desesperada ante la falta de trascendencia religiosa. Solo cabe una emoción consciente, provocada por la pérdida de la capacidad gozosa de sentir. La vejez, como el erotismo en la juventud, es así un aprendizaje, una negociación con las formas de la vida:

Mas ese torpe anciano se levanta

para andar otra vez, no sabe adónde,

sin ver el mar, oler las rosas rojas,

oír cantar los mirlos. Con su tacto

de hielo va en busca de más frío.

La irrupción en la nada supondrá una inutilización de los ojos y los oídos, porque no habrá palabras o silencios, negros o blancos. Incluso se reconoce como un error el hecho de utilizar la imagen de un blanco mantel para caracterizar la nada, «pues no hay color, ni hay lugar prevenido, ni nada que soporte / lo que habrá de ser luz, o lo indeciso». La falta de lugar es también la negación del tiempo, es decir, la pura liquidación de la existencia. Frente a esa certeza, que se apura como intuición de la nada, el vitalismo sereno y trágico de Francisco Brines, en vez de engañarse con promesas consoladoras de eternidad o con esencias, prefiere convivir con la palabra todavía. La memoria habilita como refugio la palabra todavía. Uno de sus libros se tituló de forma exacta Aún no (1971). El poeta observa los límites con lucidez, pero aprovecha el refugio del todavía, lo que aún no se agota.

Algunos de los símbolos más característicos surgen de la unión contempladora y vital con la naturaleza. Por ejemplo, los pájaros que una y otra vez cantan y vuelan por el jardín con su rumor de vida. Los pájaros acompañan a la luz en la definición del amanecer. Son, junto a los cuerpos libres y las evocaciones de la infancia, los habitantes originales del verano. También es insistente el símbolo de la rosa, la condensación de una hermosura que se ve y se huele en un momento real de plenitud. O el deseo erótico cumplido, la belleza que se convierte en abrazo, en caricia, en mordedura.

Conviene señalar que estos mismos símbolos encierran, además de exaltación, un aviso de fragilidad. Los pájaros son libres, pero débiles y fugaces. Las rosas se marchitan y desembocan en su propio otoño. Los deseos se apagan, los amores se agotan, y la búsqueda de los cuerpos deseados nos empuja a unas experiencias contradictorias. Las búsquedas arriesgadas del deseo pueden convertirse incluso en «Metáfora de un destino»:

… y después esperar, en un minuto vacío que es eterno,

el temblor del placer a la espalda del mundo

para afirmar la vida,

o el relámpago hostil, de plata fría,

que trueca el cuerpo en pálido sudor

para afirmar así la mísera existencia.

La doble significación de símbolos como el pájaro, la rosa o el cuerpo deseado habla de esa unidad de vitalismo y conciencia trágica que fortalece la serenidad poética de Francisco Brines. El imperio humano del vitalismo, el pacto con el recuerdo y el todavía se materializa en algunos de sus recursos más característicos a la hora de dar intensidad a la voz lírica. Es notable el valor de su necesidad acumulativa. Las meditaciones, las evocaciones, las descripciones fluyen y se extienden en los versos con ayuda de la y, de la conjunción copulativa que se apodera de todas las posibilidades de lo contado para apurar la realidad, para capturar la energía completa de la vida. A veces es una extensión que abre la sintaxis: «de tus labios / incomprensibles las palabras salgan / y turbadoras». A veces es una enumeración celebrativa: «Esta es mi juventud, / la que yo entrego / al fuego, y a las aguas / y a los aires, y sabe / que pesará en la tierra». Como ocurre con entrego y fuego, las rimas internas contribuyen a intensificar este procedimiento vitalista que se apodera del lenguaje. La y es también el eje tonal y elaborador de «Mere road», uno de los poemas más representativos de Palabras a la oscuridad (1966) y de toda la poética de Francisco Brines:

Y yo los reconozco, detrás de los cristales de mi cuarto.

Y nunca han vuelto su mirada a mí,

y soy como algún hombre que viviera perdido en una casa de una extraña ciudad…

El deseo de plenitud vital es inseparable del reconocimiento de la precariedad. La mirada se resuelve con inevitable frecuencia en una sensación de ajenidad, en un sentimiento de extranjería ante el mundo, ante las vidas felices de los otros o ante las costumbres hostiles. Porque el sentimiento de extranjero, como interiorización de las relaciones establecidas con el mundo, surge de la fiesta amada que no se puede compartir o del espectáculo deleznable en el que no se debe participar. Un paso más allá, cuando se valoran las deficiencias de la propia existencia personal y de la única relación posible con un mundo que es así, y no de otra manera, el extranjero puede convertirse en mendigo. Consciente de su carencia, pide limosna, o más exactamente, intenta aprovechar lo que la realidad ofrece. Los recuerdos, el tiempo que se agota, el tiempo que es uno mismo, toma conciencia de su propia situación: «A la casa olvidada, / adonde el tiempo llega cansado cada día, / con trazas de mendigo, tan hambriento, / y duerme en un rincón».

Pero la limosna que aprovecha este mendigo no se legitima en un acto de caridad, sino de conciencia. La vida es así, el mundo es así, la condición humana es así. Caben el autoengaño y la mentira, pero cabe también la dignidad de aceptar las fragilidades de nuestra historia. Quien conoce por dentro la realidad podrida de las estatuas, la inconsistencia de los altares, la fugacidad de los sentimientos eternos puede caer en la desesperación o en el cinismo. Puede también, y de ahí la serenidad de la voz poética de Francisco Brines, aceptar las cosas como son y amar lo que se tiene, aprovechar lo que de pasión, deslumbramiento, belleza, simpatía humana, respeto, admiración, alegría, permiten los dones terrenales, los bienes expulsados de la inmortalidad. «Los placeres inferiores», título de otro de sus poemas más conocidos, pueden convertirse también en una metáfora del destino humano, de su realidad. Son placeres que «exigen lucidez», pero suponen el único pacto digno con la vida:

No desdeñes las pasiones vulgares.

Tienes los años necesarios para saber

que ellas se corresponden exactamente con la vida.

No reduzcas su acción,

pues si del breve tiempo en que consistes

las sustraes,

es todavía el existir más deficiente.

La lucidez de la poesía de Francisco Brines está unida por raíz a la precariedad humana. Por eso es tan importante entenderla como un acto de conciencia y de diálogo posible. Porque la conciencia nace de la distancia, de la necesidad de lo que está ausente, de aquello que habita en el presente como un hueco, como una falta. Es en la conciencia donde puede vivir aquello que se ha perdido, la infancia remota o el amor que nos hizo felices en otro tiempo. Y así la conciencia se encarna en el poema, como diálogo entre lo ausente y la realidad del hoy que se vive. La poesía de Francisco Brines tiene un mundo propio, una raíz clara, que se va matizando con el paso de los años. Más que saltos de interés o experimentos formales, es su edad la que matiza la mirada, una misma mirada sucesiva, una mirada que se detiene sobre los asuntos y las emociones de siempre.

Resulta fácil advertir en este sentido el carácter temporal de ese diálogo entre lo presente y lo ausente que encarna la obra del autor. En su primer libro, Las brasas (1960), la voz de un poeta joven, pero ya maduro, porque se sabe lejos de la inocencia infantil, imagina al viejo que él mismo será un día. Intuye su regreso a la casa familiar. Con El otoño de las rosas (1986), consolida la voz de un poeta que desde su edad avanzada, cercano a la vejez, evoca la infancia y la juventud ante el mismo paisaje familiar. El joven que imaginaba su vejez da paso al hombre mayor que recuerda los naranjos, la luz, el mar, el amor, la intensidad de su infancia y su juventud. Tiempo cíclico, historia transformada y circular, para una poesía que gira en una raíz personal y que matiza con la edad su diálogo, su relación ausencia y presencia, su vigilia consciente.

Este diálogo afecta también a las estrategias poéticas que vinculan al autor y al lector. El lector es una presencia ausente a la hora de escribir, como el poeta lo será en el momento de la lectura. Francisco Brines ha confesado en diversas ocasiones que cree en la utilidad de la poesía. El poema entra de la mano del autor en una botella que se lanza al mar, una botella que el lector puede encontrar y utilizar para establecer un diálogo sentimental, un diálogo entre conciencias. Los poemas acompañan en la melancolía, el amor, la muerte, el dolor, la alegría y la tristeza. Si el poeta como lector se ha sentido acompañado gracias a los poemas escritos por otros, resulta lógico que considere que sus propios poemas pueden ser aprovechados por los demás.

El poema es el lugar de la presencia y la ausencia. O sea, es también la fundación de un lugar. En primer término, sirve para sentir el calor lejano de una experiencia, para volver a experimentar lo perdido: «El poema regresa hasta el calor / de una tarde arañada, se cobija / en una soledad no amada y dura, / en una tierra extraña palpa vida». Es posible recobrar en la poesía «un olor casi agotado / de impura adolescencia y de azahar». La relación de uno mismo con su pasado, una forma de ausencia, puede abrirse también a las relaciones con el otro. El poema se convierte entonces no solo en una evocación propia, sino en un ámbito real en el que se provocan experiencias, se fabrican efectos, se ponen las condiciones necesarias para que suceda la emoción perseguida. El lector encuentra así su lugar, puede apropiarse del poema, que no depende ya de la biografía del autor, sino de las experiencias que se crean en los versos, que viven en el texto:

Este sabor que tanto me ha negado

quiero dejarlo aquí, que tú lo lleves

(mi secreto lector) hasta tu boca

y así sepas conmigo qué es la vida.

El diálogo implica aquí una conciencia de soledades compartidas. El autor escribe porque reconoce la precariedad:

… y en el papel

he trazado palabras, signos vanos

del tiempo, porque pido bondad,

y me rodean cosas que no me dan bondad, aunque

acompañen,

y esta casa está sola.

El lector acudirá a la cita con sus propios ojos, su historia, y el hecho poético se producirá verdaderamente, gracias al intermedio del poema, cuando las palabras sirvan para poner en pie las emociones del lector. El poema será a la vez iluminación y huella de las vidas del autor y del lector:

Mas acaso no habré llamado en vano.

Pretexto suficiente, testimonio piadoso

si sois fieles testigos de vuestra propia vida.

La salvación que ofrece la poesía es una realidad humana, convive con la literatura y con la tierra, permite un sentido de trascendencia no divinizada. La ficción no supone aquí la denuncia de una mentira, la mentira de la vida que se concibe como simple sueño, sino el reconocimiento de las posibilidades de la vida. «La tarde imaginada» es uno de los grandes poemas de La última costa (1997). La dialéctica de la presencia y la ausencia consigue recordar desde Madrid una tarde en Elca. Es solo el principio, porque la evocación permite también sentir el pasado en el presente del poeta. El todavía supone conservación en la memoria de lo vivido y deseo de aprovechar aún lo que nos ofrezca la vida. Pare cerrar el ciclo, ese ahora aspira a convertirse también en la realidad de otra tarde, tal vez de otra ciudad y otro tiempo, cuando sea habitado por un lector que haga suyos los versos, en el ámbito de la ficción, de acuerdo con su propia historia:

¿Y a mí, quién podría salvarme?

¿Tus ojos, que ahora crean mi tarde inexistente?

Lector, esfuérzate, y enciéndela:

está donde un olor de rosas te llega del camino.

Si existo es porque existes.

Tú repites mi vida, y no la reconozco.

Esa es la dinámica. El yo biográfico se transforma en literatura, va más allá de sí mismo, existe solo en la medida en la que existe el lector y lo hace suyo. La poesía aprende a borrar un poco la propia identidad para abrirle las puertas al otro. El lector repite una vida que ya no reconoce el autor, porque el poema ha puesto en juego otra historia personal y otros sentimientos. El esfuerzo de la creación poética implica presencia y ausencia, palabra y silencio, propuesta de vida más allá de la anécdota, actuación de la propia verdad y borradura cuidadosa de la identidad para que las palabras se hagan de otro. Todo esto se condensa en el verso final de «Desde Bassai y el mar de Oliva»: «Yo sé que olí un jazmín en la infancia una tarde, y no existió la tarde».

La poesía da sentido a la realidad. La sensualidad identifica una apuesta rotunda por la vida. Nos olvidamos de la tarde. Pero el olor concreto de un jazmín se elabora, al margen de su tarde, hasta hacer que la sensualidad y la anécdota adquieran una significación abstracta más allá de la biografía del autor. Esa elaboración, esa borradura, es la que hace posible en un camino de ida y vuelta que el jazmín, la tarde, el significado de la luz y de la vida adquieran realidad en otros ojos. La lectura completa el ciclo, da sentido a la creación.

Por eso decía al principio que la obra de un buen poeta es siempre una reivindicación de la utilidad de la poesía. Por eso afirmaba que la serenidad trágica de Francisco Brines supone un acto de conciencia, respeto y dignidad. Conciencia de unos límites existenciales que no intenta ocultar con esencias y autoengaños. Respeto vital a los dones fugaces del mundo. Dignidad para relacionarse con la propia soledad, siempre habitada por los otros. Tuya es su poesía, lector.

Poemas de Francisco Brines

LA CERRADURA DEL AMOR

Soluciona la noche con monedas:

pagas así la cama.

Mas aquello por lo que tanto dieras

(o quizá dieras poco):

la promesa del cielo (que es lo eterno)

o esta vida final (el desengaño),

por el amor lo dieras casi todo.

Mas si lo ves venir aguarda altivo

porque el don que te llega lo mereces.

No le opongas dureza, mas que llame

a la puerta cerrada. No te fíes

de la belleza de un semblante joven,

y escruta su mirada con la tuya;

ayude la experiencia de los años

para tocar el alma. Si algo sabes

debe servirte mucho en esas horas.

Puede que, a quien esperas, le despidas,

y te quedes más solo.

Mas el amor no pagues con monedas,

no mendigues aquello que mereces.

LOS PLACERES INFERIORES

A Felipe Benítez Reyes

No desdeñes las pasiones vulgares.

Tienes los años necesarios para saber

que ellas se corresponden exactamente con la vida.

No reduzcas su acción,

pues si del breve tiempo en que consistes

las sustraes,

es todavía el existir más deficiente.

Descubre su verdad tras la apariencia,

y así no habrá falsía,

y no podrás mentir que fue razón de vida lo que solo fue tránsito.

Mas ellas te evitaron el fiel aburrimiento de las horas.

Exigen lucidez, no en su experiencia,

sino en su escaso ser;

valóralas exactas,

para lo cual has de saber lo que la vida vale,

y esa sabiduría hace tiempo que es tuya.

Si cometes error cuando las midas,

hazlo siempre en tendencia de la degradación.

Nunca mejores lo que vale poco.

Y que no tengan nombre, ni tiempo detenido,

y queden confundidas en su promiscuidad.

Sabes que tu memoria es débil, y te ayuda.

Todas son una sola,

como es una la vida.

Y las otras pasiones, que merecen un nombre

y el cobijo de un tiempo,

sálvalas lejos de ellas,

y siempre te recuerden lo que la vida no es.

Y agradece a la vida esos errores.

DESAPARICIÓN DE UN PERSONAJE EN EL RECUERDO

A Elvireta Escobio

Reposa el huerto anclado en el otoño,

y miro el valle en luz que da en el mar.

El sol, dormido y leve, se asemeja

al rostro que yo amé, pues fuera así de hermoso

mirarlo ahora.

Van llamando los años en mi cuerpo,

y los voy alojando con incomodidad,

vanos y numerosos. Se tienden en mi cama,

manchan mi soledad, hastían mi figura en los espejos.

No vivo con quien quiero. Tú no estás.

¿En dónde te has quedado? ¿Quién contempla,

como si solo tú fueses el tiempo,

tu luz o tu presencia?

Me esfuerzo por salvarte, y es en vano:

borraste la sonrisa, el oro decaído

del cabello, se negaron los labios,

me rechazaste el tacto, no perduran

ni línea ni calor en la memoria.

Así me han fatigado mis huéspedes extraños.

Un día no serás, y nunca el mundo

sabrá que pudo ser siempre más bello

con solo retenerte. Yo soy ese testigo

que canta, sin furor, tanta demencia.

Soy ya quien ha vivido

la desventura de tu muerte. Eso que nadie,

ni tan siquiera tú, sospecha que ha ocurrido.

LAMENTO EN ELCA

A Antonio Mestre

Estos momentos breves de la tarde,

con un vuelo de pájaros rodando en el ciprés,

o el súbito posarse en el laurel dichoso

para ver, desde allí, su mundo cotidiano,

en el que están los muros blancos de la casa,

un grupo espeso de naranjos,

el hombre extraño que ahora escribe.

Hay un canto de pájaros cercanos

en esta hora que cae, clara y fría,

sobre el tejado alzado de la casa.

Yo reposo en la luz, la recojo en mis manos,

la llevo a mis cabellos,

porque es ella la vida,

más suave que la muerte, es indecisa,

y me roza en los ojos,

como si acaso yo tuviera su existencia.

El mar es un misterio recogido,

lejos y azul,

y diminuto y mudo,

un bello compañero que te dio su alegría,

y no te dice adiós, pues no ha de recordarte.

Solo los hombres aman, y aman siempre,

aun con dificultad.

¿Dónde mirar, en esta breve tarde,

y encontrar quien me mire

y reconozca?

Llega la noche a pasos, muy cansada,

arrastrando las sombras

desde el origen de la luz,

y así se apaga el mundo momentáneo,

se enciende mi conciencia.

Y miro el mundo, desde esta soledad,

le ofrezco fuego, amor,

y nada me refleja.

Nutridos de ese ardor nazcan los hombres,

y ante la indiferencia extraña

de cuanto les acoge,

mientan felicidad

y afirmen su inocencia,

pues que en su amor

no hay culpa y no hay destino.

EL HUÉSPED

A la casa olvidada,

adonde el tiempo llega cansado cada día,

con trazas de mendigo, tan hambriento,

y duerme en un rincón,

un día llega el huésped

que no se quedará,

con su aullido de lobo, y una mirada pura.

También con su silencio,

y observa a quien habita

en la casa olvidada,

y hay un desnudo joven como el sol

o la arena, y hay unos dientes duros

y una lengua sonora,

y comienzan los días de verano

en la casa olvidada,

y hay penumbras de horas que hacen nube

la habitación, con sonidos pequeños

de roces y gemidos.

Y de nuevo el que vive con el mendigo, solo,

en la casa desierta,

recobra la sonrisa,

toca su juventud en esa carne de oro,

y empieza a no creer en la verdad que es suya.

Y un día parte el huésped.

Y en la casa olvidada

queda solo un recuerdo que se muere

con más prisa esta vez

que otros recuerdos rotos de otros huéspedes muertos

en plena juventud, cuando marcharon

y olvidaron la casa.

Y vuelve a ver su imagen tan sabida,

siempre fija al espejo, mirándole a su vez,

y tras de su figura, que es un cuerpo de sombra

olvidada en la casa,

entre sombras más muertas,

indiferente y sordo, tendido en un rincón,

doméstico y sombrío,

ese guardián tan fiel

de la casa olvidada,

ese perro sin dueño, tan extraño.

EL PACTO QUE ME QUEDA

¿Y cómo devolver a mi vida la luz

de la mañana, las lágrimas nocturnas,

el asombro del mar, los silencios del mirlo,

el tiempo de una tarde inacabable?

¿Y cómo devolver sus diferencias

al dolor y a la dicha,

y ser los dos amados por igual,

pues completan los dos el sabor encendido de la vida?

Cuando la edad es ya desventurada

y es un pétalo el día,

y apenas quedan rosas,

no es posible que el mundo pueda ser recobrado.

Acógete a unos ojos, solo jóvenes,

y descubre con ellos el mundo que perdiste.

Y que te miren luego, para ser aún del mundo.

-Francisco Brines

Yo descanso en la luz (Antología)

Selección y prólogo de Luis García Montero

Colección Visor de poesía

España, 2020